moder

Администратор

Команда форума

Заниматься жилищной проблемой в СССР стали гораздо позже, чем следовало, — спустя десятилетия после войны. Даже самым оголтелым сторонникам Советского Союза кажется неприемлемой практика коммуналок, а ведь в них значительная часть городского населения жила даже и в 1990-х годах.

«Советский человек был обеспечен жильем на четверть от американского», — указано в книге Максима Трудолюбова «Люди за забором». Что подтверждается статистическими данными.

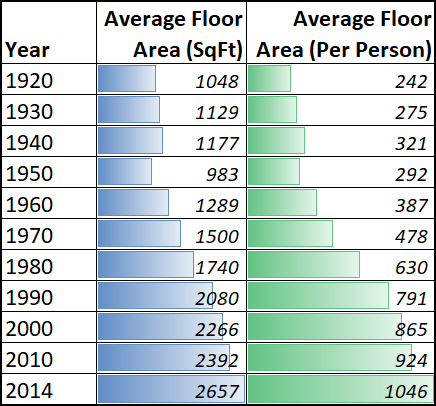

Вот американская статистика изменения средней площади жилья, в футах (чтобы получить площадь в квадратных метрах, умножаем на 0,093 или грубо делим на 10).

В левой колонке общая площадь, в правой колонке площадь на одного члена семьи. Источник: https://supplychenmanagement.com/2018/07/15/average-house-size/

Средняя площадь "хрущевок" была 30-40 кв. метров. Выделяли их от государства из расчета 12 кв. м. на члена семьи. Основания для улучшения жилищных условий были прописаны в статье 29 жилищного кодекса РСФСР. В частности, право претендовать на улучшение жилищных условий имели граждане, "имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи ниже уровня, устанавливаемого Советом Министров автономной республики, исполнительным комитетом краевого, областного, Московского и Ленинградского городских Советов народных депутатов". В среднем этот уровень варьировался от 4.5 до 8 квадратных метра на человека.

Так, в Москве в 80-х в государственную очередь на получение жилья можно было встать, если на 1 человека приходилось менее 5 кв. м жилой площади. То есть, если два человека проживали в комнате площадью больше 10 кв. м., то встать на очередь на получение жилья они не могли.

Впрочем, в СССР существовала возможность покупки жилья через кооперативы, но и в этом случае надо было проходить по нормам, правда условия были мягче: менее 6.5 м² на человека. Причем и в этом случае человек не мог купить квартиру где ему хочется, так, существовали фактически закрытые для прописки иногородних города: Москва, Ленинград, столицы союзных республик. При покупке кооперативной квартиры тоже приходилось ждать: в первой половине 1980-х было одновременно начато строительство около 80 тысяч кооперативных многоквартирных домов и большинство этих домов были достроены только к концу 1990-х годов.

Еще одна возможность приобретения жилья в СССР это "индивидуальное строительство" или "народные стройки". Причем на жилые дома тоже существовали ограничения: до 70-80 кв.м. общей площади и не более одного этажа.

В Западных странах, разумеется, таких ограничений не было.

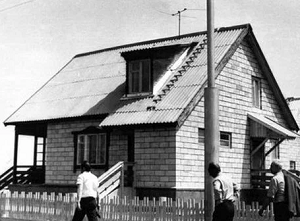

Были и более продвинутые дома, например, из газобетонных блоков, но, опять же, не более одного этажа и не более 80 кв. метров общей площади.

Газоблочный частный дом советского периода.

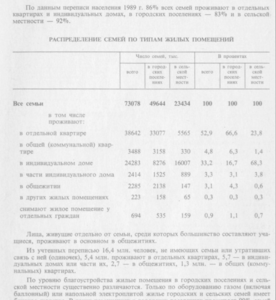

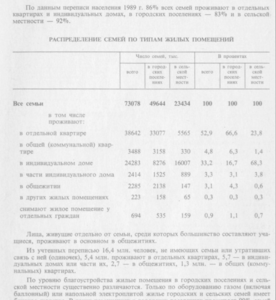

К 1989 году из 73 млн. семей только 33 млн. жили в отдельных квартирах, остальные либо в коммуналках либо в индивидуальных домах.

По логике фанатов СССР, люди сами строили себе дома или участвовали в "народных стройках" (в свободное от основной работы время), потому что отказывались от "бесплатных квартир"?

Переехать из провинции в крупный город было сложно. Как правило, для этого приходилось долго ждать и работать на тяжелых работах. Иногородних селили в общежитиях, где в одной комнате могло проживать до 3 человек.

В СССР квартира принадлежала государству - нельзя было легально ее продать и переехать в другое место. Собственностью советские квартиры стали лишь в 90-е, с приватизацией. Естественно, большинство стало обладателями недорогих провинциальных квартир, но в СССР даже такие квартиры ждали годами. Кроме того, в СССР нельзя было наследовать квартиры. Чтобы "унаследовать" квартиру от родственника, нужно было быть прописанным в его квартире. Разумеется, в таком случае человек терял право на получение квартиры от государства, так и распоряжаться "наследственной" не мог.

Кому могла быть выгодна такая распределительная система:

dzen.ru

dzen.ru

Зарплаты

Что касается зарплат - да на зарплаты и пенсии в 1985 году можно было купить приблизительно то же количество молока, хлеба и водки, сколько в 2016-м (чего-то меньше, чего-то больше, но в среднем столько же), но главная проблема была в другом — помимо молока, хлеба и водки, купить было больше нечего. Жилье и земельные участки распределялись на работе, на автомобили (и гаражи) приходилось записываться в многолетние очереди, импортные товары доставались по «серым» схемам, а выбор в магазине был в буквальном смысле северокорейский. Плоды западной цивилизации приходили в СССР с задержкой в среднем 5-10 лет (своих "плодов" почти не было), даже туалетная бумага появилась в СССР только в 1968 году.

Как пишет Егор Гайдар в «Гибели империи», эта проблема осознавалась на самом высшем уровне, но неудовлетворенный спрос резко рос — в 1970 году он составлял 17,5 миллиарда рублей (4,6% ВВП), в 1985-м — 60,9 миллиарда рублей (7,8% ВВП). Если переводить это с экономического языка: номинальное благосостояние вступило в сильное противоречие с реальным — деньги были, но на них нечего было купить. Многие помнят, что во время перестройки у них пропали в Сбербанке сбережения «на две „Волги“», но забыли, что этих «Волг», как и квартир, тоже надо было ждать годами.

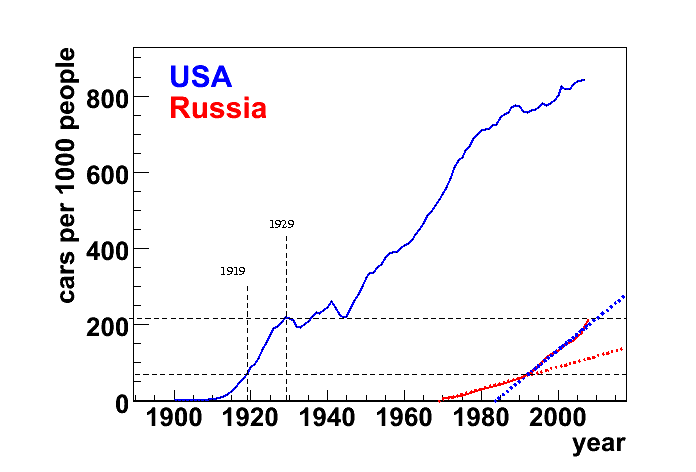

Очень показательный график автомобилизации США и СССР (отсюда).

Синяя линия - США, красная - Россия (РСФСР), красный пунктир - линейный фит советской части, синий пунктир - линейный фит российской части.

Как видим, в США уже в 60-х машины были почти в каждой семье, в то время как в СССР 80-х годов машина была роскошью, особенно на периферии.

Источники:

Медуза

Росстат

«Советский человек был обеспечен жильем на четверть от американского», — указано в книге Максима Трудолюбова «Люди за забором». Что подтверждается статистическими данными.

Вот американская статистика изменения средней площади жилья, в футах (чтобы получить площадь в квадратных метрах, умножаем на 0,093 или грубо делим на 10).

В левой колонке общая площадь, в правой колонке площадь на одного члена семьи. Источник: https://supplychenmanagement.com/2018/07/15/average-house-size/

Средняя площадь "хрущевок" была 30-40 кв. метров. Выделяли их от государства из расчета 12 кв. м. на члена семьи. Основания для улучшения жилищных условий были прописаны в статье 29 жилищного кодекса РСФСР. В частности, право претендовать на улучшение жилищных условий имели граждане, "имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи ниже уровня, устанавливаемого Советом Министров автономной республики, исполнительным комитетом краевого, областного, Московского и Ленинградского городских Советов народных депутатов". В среднем этот уровень варьировался от 4.5 до 8 квадратных метра на человека.

Так, в Москве в 80-х в государственную очередь на получение жилья можно было встать, если на 1 человека приходилось менее 5 кв. м жилой площади. То есть, если два человека проживали в комнате площадью больше 10 кв. м., то встать на очередь на получение жилья они не могли.

Впрочем, в СССР существовала возможность покупки жилья через кооперативы, но и в этом случае надо было проходить по нормам, правда условия были мягче: менее 6.5 м² на человека. Причем и в этом случае человек не мог купить квартиру где ему хочется, так, существовали фактически закрытые для прописки иногородних города: Москва, Ленинград, столицы союзных республик. При покупке кооперативной квартиры тоже приходилось ждать: в первой половине 1980-х было одновременно начато строительство около 80 тысяч кооперативных многоквартирных домов и большинство этих домов были достроены только к концу 1990-х годов.

Еще одна возможность приобретения жилья в СССР это "индивидуальное строительство" или "народные стройки". Причем на жилые дома тоже существовали ограничения: до 70-80 кв.м. общей площади и не более одного этажа.

В Западных странах, разумеется, таких ограничений не было.

Были и более продвинутые дома, например, из газобетонных блоков, но, опять же, не более одного этажа и не более 80 кв. метров общей площади.

Газоблочный частный дом советского периода.

К 1989 году из 73 млн. семей только 33 млн. жили в отдельных квартирах, остальные либо в коммуналках либо в индивидуальных домах.

По логике фанатов СССР, люди сами строили себе дома или участвовали в "народных стройках" (в свободное от основной работы время), потому что отказывались от "бесплатных квартир"?

Переехать из провинции в крупный город было сложно. Как правило, для этого приходилось долго ждать и работать на тяжелых работах. Иногородних селили в общежитиях, где в одной комнате могло проживать до 3 человек.

В СССР квартира принадлежала государству - нельзя было легально ее продать и переехать в другое место. Собственностью советские квартиры стали лишь в 90-е, с приватизацией. Естественно, большинство стало обладателями недорогих провинциальных квартир, но в СССР даже такие квартиры ждали годами. Кроме того, в СССР нельзя было наследовать квартиры. Чтобы "унаследовать" квартиру от родственника, нужно было быть прописанным в его квартире. Разумеется, в таком случае человек терял право на получение квартиры от государства, так и распоряжаться "наследственной" не мог.

Кому могла быть выгодна такая распределительная система:

- Жителям коммуналок, при условии проживания несколько человек в одной комнате.

- Большим семьям.

Дополнительные факты:Чтобы стать в очередь на муниципальное жилье рядовому человеку (не льготнику), нужно было иметь менее 6 м на человека. Мы с этим столкнулись в свое время, так как площадь нашей квартиры была 31,5 м, а нас было пятеро. То, что проживают фактически две семьи, одна из которой - в проходной комнате, в расчет не принималось.

Чтобы прописать человека (не ребенка, не супруга и не родителя), нужно было иметь не менее 13 м на душу. Может, в других местах было меньше, не знаю, нам отказ прописать мамину сестру мотивировали именно этим (это когда мы жили вдвоем с мамой - по 9 м на троих хватало, по 13 - уже нет).

Почему взрослые дети не разъезжались с родителями, Мистер Твистер ночевал на стуле, а общежитие предоставлялось одиноким?

Статья автора «Василисины размышления» в Дзене ✍: Воспоминания о жизни в позднем СССР, которые помогет тем, кому сейчас меньше 45-50 лет, лучше понимать советские фильмы и литературу.

Зарплаты

Что касается зарплат - да на зарплаты и пенсии в 1985 году можно было купить приблизительно то же количество молока, хлеба и водки, сколько в 2016-м (чего-то меньше, чего-то больше, но в среднем столько же), но главная проблема была в другом — помимо молока, хлеба и водки, купить было больше нечего. Жилье и земельные участки распределялись на работе, на автомобили (и гаражи) приходилось записываться в многолетние очереди, импортные товары доставались по «серым» схемам, а выбор в магазине был в буквальном смысле северокорейский. Плоды западной цивилизации приходили в СССР с задержкой в среднем 5-10 лет (своих "плодов" почти не было), даже туалетная бумага появилась в СССР только в 1968 году.

Как пишет Егор Гайдар в «Гибели империи», эта проблема осознавалась на самом высшем уровне, но неудовлетворенный спрос резко рос — в 1970 году он составлял 17,5 миллиарда рублей (4,6% ВВП), в 1985-м — 60,9 миллиарда рублей (7,8% ВВП). Если переводить это с экономического языка: номинальное благосостояние вступило в сильное противоречие с реальным — деньги были, но на них нечего было купить. Многие помнят, что во время перестройки у них пропали в Сбербанке сбережения «на две „Волги“», но забыли, что этих «Волг», как и квартир, тоже надо было ждать годами.

Очень показательный график автомобилизации США и СССР (отсюда).

Синяя линия - США, красная - Россия (РСФСР), красный пунктир - линейный фит советской части, синий пунктир - линейный фит российской части.

Как видим, в США уже в 60-х машины были почти в каждой семье, в то время как в СССР 80-х годов машина была роскошью, особенно на периферии.

Источники:

Медуза

Росстат

Последнее редактирование: